Con l’invasione dell’isola da parte della Corona d’Aragona, la vita dei Sardi inizia ad essere regolamentata da tutta una serie di norme che disciplinano le materie più disparate.

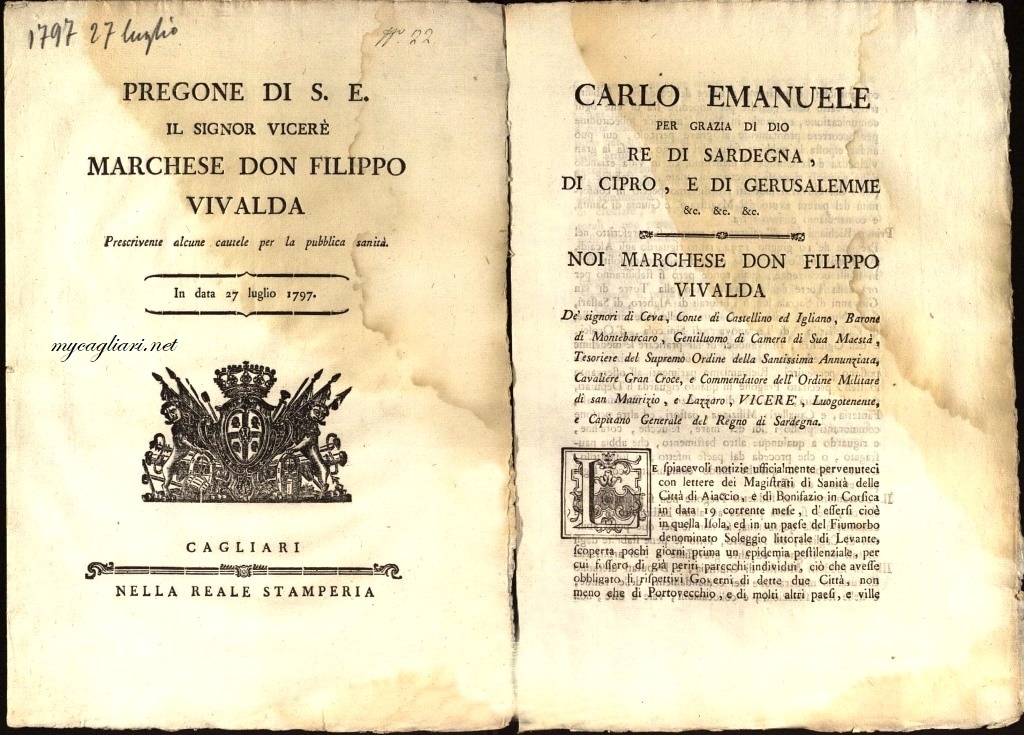

Durante la dominazione aragonese e spagnola erano i codici, le carte reali (emanate dai sovrani), i pregoni (dettati dai viceré) e gli avvisi delle autorità ad essere “gridati” pubblicamente dai banditori, mentre con l’arrivo dei Savoia le disposizioni che venivano promulgate e diffuse tra la popolazione prendono i nomi di editti, patenti e biglietti; i viceré continueranno invece a produrre i loro pregoni, che a determinate condizioni potevano assurgersi anche al rango di leggi.

Fra tutti, l’editto delle chiudende è sicuramente quello più conosciuto, forse perché con questo atto si autorizzava la recinzione dei terreni che, per antica tradizione, erano fino ad allora considerati di proprietà collettiva, oppure perché il proclama ha introdotto di fatto la proprietà privata.

Nel primo decennio dell’Ottocento la Sardegna subisce le pesanti conseguenze di una stasi delle produzioni granarie, con magri raccolti nel periodo compreso fra il 1801 e il 1802, e una successiva terribile carestia, ribattezzata su fàmini de s’annu doxi, nel 1812.

In questo periodo, dove qualsiasi cibaria scarseggiava, nell’animo dei contadini inizia ad accendersi l’esigenza di porre fine al feudalesimo (in Sardegna verrà abolito ufficialmente solo nel 1840), ed era evidente il disperato tentativo dei poveri lavoratori della terra di sfuggire allo strapotere assolutista, anche perché per il susseguirsi di annate cattive e soprattutto per i mali strutturali dell’agricoltura, la produzione cerealicola permaneva sempre a livelli molto bassi.

All’epoca non si erano ancora affermate altre coltivazioni in grado di sostenere il reddito delle attività agrarie, e inoltre il governo non acconsentiva più al ricorso alle riserve granarie dei Monti frumentari e né tanto meno a quelle monetarie dei Monti nummari per finanziare il debito pubblico, poiché la possibilità di avere prestiti in grano o denaro a bassi tassi di interesse si era già dimostrata una misura inefficace nel sistema produttivo tradizionale, mentre dall’altra parte, quelli granatici erano stati intaccati dalla crisi finanziaria che aveva investito il regno.

Nel 1804 viene costituita la «Reale società agraria ed economica», che prova a compiere un primo monitoraggio sull’economia isolana e promuove i dibattiti sui rapporti tra agricoltura e pastorizia, mentre nel 1806 alcuni possidenti iniziano a premere per l’emanazione di un editto che avrebbe riguardato la coltivazione dell’olivo, ma che dava seguito oltre alla possibilità di chiusura dei terreni necessari per la loro messa a dimora, riducendo di fatto le terre a gestione collettiva, anche la promessa di cavalierato a chi, sobbarcandosi di personale salariato, piantava un certo numero di alberi, specializzando in questo modo la propria azienda con l’olivicoltura.

Si enucleano in tal modo le basi di uno strato non ampio, ma neppure insignificante, di grosse attività agrarie caratterizzate da un profilo imprenditoriale moderno, i cui proprietari altro non erano però che i cittadini benestanti, il cui fine non era la sussistenza, ma uscire dal vidazzone.

La legge, benché non ancora ufficialmente in vigore, aveva aperto in maniera piuttosto celere anche la strada agli abusi, e l’avidità la fece da padrona in persone che non avevano scrupoli a chiudere immense estensioni di terreno con il solo fine di estorcere soldi ai pastori, che a loro volta si vedevano costretti a passare nelle “proprietà private” per la transumanza o per nutrire il proprio bestiame; quando poi si iniziò a comprendere che il provvedimento consentiva legalmente di recintare i terreni, e che si sarebbe dovuto trovare un accordo comune su come spartirsi le terre in maniera equa, ciascuno, con il proprio vicino di confine, iniziò una gara tra chi prima riusciva a chiudere e ad aggiudicarsi gli appezzamenti, una gara alla quale però non tutti riuscirono a partecipare, poiché, da un lato, molti vennero a conoscenza dell’editto troppo tardi, mentre dall’altro, il costo delle barriere non sempre era sopportabile dagli agricoltori che lavoravano quasi esclusivamente per il loro sostentamento. Questo fattore andò tutto a favore delle classi più agiate che non avevano invece problemi a sostenere la spesa.

Altre volte accadeva invece che i ricchi proprietari si accordassero con quelli meno abbienti, che erano rimasti privi di acqua e senza strada di accesso, per farsi cedere gli attigui aperti da unire ai propri. Questo, nella gran parte dei casi, comportò anche la sparizione dei piccoli proprietari (che non di rado accettavano un rapporto di collaborazione servile) a vantaggio dei latifondisti, le cui terre divenivano sempre più immense.

Era chiaro che la richiesta di autorizzazione a chiudere non poteva provenire dunque dai contadini poveri e né tanto meno dai pastori, che dalle chiudende si sarebbero visti sottrarre possibilità maggiori di pascolo. E probabilmente tale domanda non giungeva nemmeno dai feudatari, che in qualche modo si vedevano usurpati di una parte del loro potere.

Le reali motivazioni della dinastia piemontese, fermo restando il sincero desiderio di una trasformazione dell’agricoltura in nome di un ammodernamento delle strutture di produzione non più procrastinabile, era perciò, e con tutta probabilità, il desiderio di diminuire il potere baronale, e la volontà di allargare la base del consenso sabaudo ad altre forze sociali.

Delle chiudende, benché ancora non ci fosse un editto, se ne parlava dal 1806, poiché, già all’epoca, alcuni proprietari terrieri avevano iniziato a recintare i loro fondi in maniera da preservare i raccolti dalle bestie che, spesso, distruggevano le colture o facevano razzia di animali da allevamento. Recinzioni che però disturbavano i pastori, i quali, con una certa frequenza, si organizzavano per abbattere gli steccati che ostacolavano il passaggio dei loro greggi da un terreno all’altro.

Il 6 ottobre 1820, Vittorio Emanuele I si affrettò quindi ad emanare il “Regio Editto sopra le chiudende, sopra i terreni della Corona , e sopra i tabacchi, nel Regno di Sardegna”.

Si trattava di un atto ufficiale, pubblicato nell’aprile del 1823, con il quale si concedeva “a chiunque” la facoltà di chiudere i terreni di cui si era proprietari, senza alcuna formalità quando gli stessi fossero stati liberi da ogni servitù di pascolo, passaggio e di abbeveratoio.

Il fenomeno delle chiusure ebbe però fin da subito una forte e drammatica incidenza, soprattutto nelle zone a prevalente economia pastorale, dove nel primo Ottocento sono ancora numerosi e vasti i saltus (cioè i terreni tenuti a bosco o a pascolo, situati generalmente in collina ed esclusi dalle assegnazioni viritane in piena proprietà, che normalmente sono riservate alla terra da arare e da coltivare) appena lambiti dal progresso delle coltivazioni. Il dualismo fra le classi degli agricoltori e quelle degli allevatori, che d’un tratto sono costretti a portare i loro capi a pascolare in territori lontani e poco adatti, si accentua fino ad innescare invidie e gelosie che provocheranno quello che purtroppo ancora oggi chiamiamo faida.

Con l’editto si riuscì in poco tempo a creare anche quella nuova classe di proprietari terrieri fedeli alla Corona, limitando allo stesso tempo la possibilità di sviluppo della pastorizia e diminuendo i poteri dei feudatari. E indebolire i feudatari significava soprattutto il rafforzamento del potere assoluto e centrale del governo piemontese.

La caratteristica di queste nuove attività agrarie, e in modo particolare di quelle localizzate nei d’intorni delle cittadine, era la presenza, al loro interno, di una villa o di un villino annesso alla fattoria.

Le residenze padronali erano solitamente dotate di un accesso nobile, con portali di buon pregio architettonico, atti a segnalare in modo vistoso non solo i progressi della proprietà privata, ma anche lo status di appartenenza. E come è facile immaginare, i possidenti erano nobili o borghesi, ma in ogni caso, appartenenti alle medesime famiglie degli esponenti del potere locale, quindi in grado di far sentire la propria voce anche negli ambienti del governo centrale, e dunque, in piena sintonia con gli indirizzi dell’assolutismo sabaudo.

L’azienda Villa d’Orri dei Villahermosa, che è ancora esistente, fra Capoterra e Sarroch, è una di queste, così come quella degli Aymerich a Laconi, dalla quale deriva l’attuale parco.

L’editto fu in parte modificato una prima volta nel 1830, e poi anche una seconda l’anno successivo, per ovviare a molte conseguenze negative alle quali aveva dato luogo la sua applicazione.

Nel 1833 si decise di non obbligare la ricostruzione delle recinzioni abbattute, mentre nel 1835 si concesse l’indulto a quanti avevano compiuto reati in opposizione alla legge.

Il livello di malcontento, nonostante la volontà da parte di Carlo Alberto di Savoia di provare ad apportare alcune modifiche al testo di legge, rimaneva comunque alto, tanto che ad un certo punto l’applicazione dell’editto portò a scontri di classe molto duri nelle campagne, rompendo tutti quegli equilibri che fino ad allora erano riusciti a governare il mondo contadino.

Questa volta furono però i feudatari a rendersi protagonisti delle prepotenze e delle illegalità, con atti di sopraffazione e violenze, ai danni delle amministrazioni comunali, dei contadini e dei pastori.

L’insoddisfazione contro il governo sabaudo si fece ancora più aspra nel 1865, quando, soppresso ormai anche il feudalesimo, una nuova legge abolì l’istituto degli ademprivi ed impose una gabella reale piuttosto onerosa che colpiva indistintamente i proprietari dei fondi, sia che producessero effettivamente un reddito, sia che fossero stati suscettibili di realizzarlo. Si trattava di una tassazione che aveva sì dei correttivi e prevedeva delle agevolazioni, ma che erano in massima parte inapplicabili nella strutturazione urbanistica sarda, costituita di piccoli villaggi, poiché prevista solo per quelle abitazioni completamente isolate.

La nuova legge prevedeva inoltre il frazionamento e la privatizzazione dei terreni, ed un’azione legittima di disboscamento dell’isola a vantaggio dei Piemontesi, i quali ne approfittarono per fare un utilizzo sconsiderato del patrimonio boschivo, che utilizzarono soprattutto per la realizzazione delle reti ferroviarie subalpine.

La sollevazione della rivolta de “Su Connotu” da parte dei Sardi nulla poté però contro il governo, che, al contrario, mise in atto un selvaggio sfruttamento delle risorse minerarie sostituendo i minatori locali con manovalanza arrivata dal continente più facilmente soggiogabile.

Col passare del tempo, tutto ciò non poteva che indebolire e impoverire ulteriormente la Sardegna, tanto che tra il 1887 e il 1891 si arrivò addirittura al fallimento delle banche sarde, portando alla rovina tutti i risparmiatori e rendendo l’isola la regione più povera d’Italia.

I moti de “Su Connotu” e le crisi agropastorale e mineraria sfociarono nella formazione di fenomeni come il banditismo, un atto con il quale si volevano combattere i soprusi attuati dai potenti e dare dignità a chi aveva poca voce nella Sardegna del tempo.

Il banditismo si opponeva al potere, uccideva e poi si dava alla macchia. La popolazione era consapevole di ciò e aiutava rispettando quelli che erano i canoni del “Codice Barbaricino”, un regolamento morale e comportamentale (di 23 articoli suddivisi a loro volta in 3 capitoli) non scritto ma tramandato oralmente, che prevedeva la libera proprietà e non quella privata, ammetteva l’abigeato solo in condizioni di necessità, non dimenticava le offese, le quali, anzi, dovevano invece essere vendicate, a tutela dell’onore personale.