La Sardegna, parte integrante del sistema monarchico della Spagna, agli inizi del XVIII secolo si ritrova coinvolta nella Guerra di Successione Spagnola, che finì per interessare, in una lunga e sanguinosa battaglia, l’intero continente europeo.

In assenza di eredi maschi, al re di Spagna, Carlo II di Borbone, sarebbe dovuto succedere il figlio di una delle sue due sorelle. La scelta ricadde sul principe francese Filippo duca d’Angiò, scatenando, di conseguenza, le ire dell’arciduca d’Austria Carlo d’Asburgo.

Con la morte del re, l’11 novembre 1700, esplose immediata l’opposizione della casa d’Asburgo, provocando una scissione che vedrà Filippo V di Borbone (Spagna, Francia, Portogallo e inizialmente il ducato di Savona) da una parte, e Carlo VI d’Asburgo (Austria, Prussia, Inghilterra e Olanda) dall’altra.

La guerra interessò solo marginalmente la Sardegna, ma divise l’aristocrazia feudale e i nobili dell’isola, che videro le famiglie dei Castelvì e degli Aymerich sostenere Filippo V, e quella degli Alàgon professare lealtà a Carlo VI.

Nel 1708, una spedizione anglo-olandese, inviata da Carlo d’Austria, mise sotto assedio Cagliari, ponendo fine in questo modo, dopo quasi quattro secoli, alla dominazione iberica in Sardegna.

Con il trattato di Utrecht del 1713, l’isola sarda viene destinata all’Austria, mentre al duca di Savoia, Vittorio Amedeo II, viene assegnata la Sicilia.

Durante il 1718, in una mutata situazione internazionale, Vittorio Amedeo II viene di nuovo costretto a non scegliere e a cedere la Sicilia all’Austria, ottenendo come controparte la Sardegna, meno ricca e popolata, e rioccupata per di più dalla Spagna a seguito della spedizione promossa dal primo ministro e cardinale Giulio Alberoni.

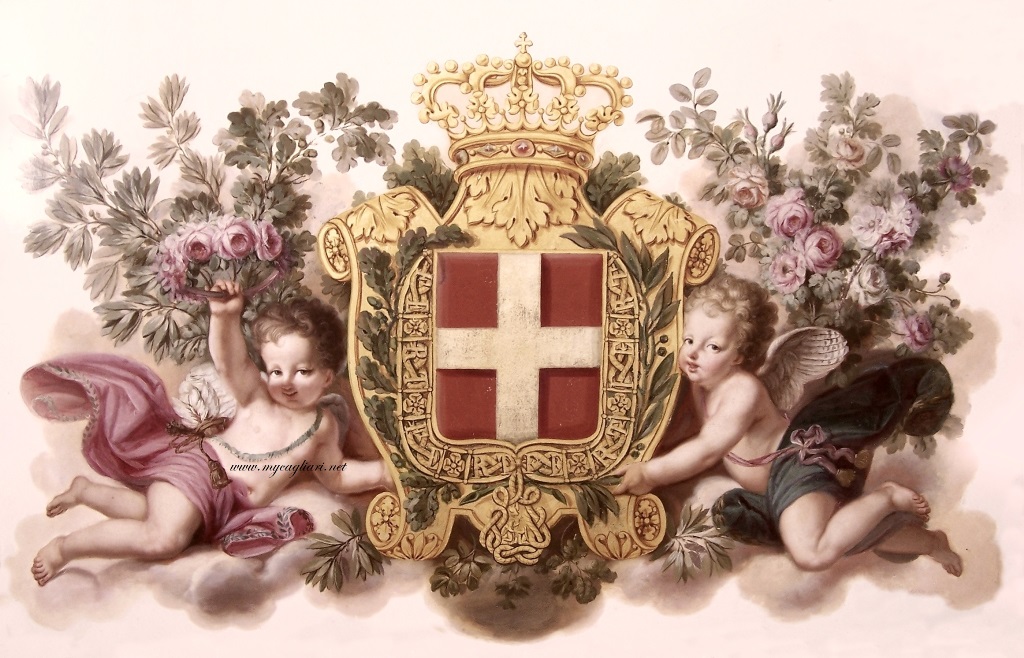

La dinastia dei Savoia, pur essendo antichissima, nella sua storia non era mai riuscita a guadagnarsi nessun titolo regio, per cui, anche se disprezzato, il Regno di Sardegna costituiva comunque la realizzazione di un sogno, l’istituzione sovrana che la poneva fra le grandi casate d’Europa.

Nel ricevere l’isola, nel 1720, Vittorio Amedeo II si impegnò anche per i suoi reali successori a rispettare le clausole dell’atto di cessione, ovvero il trattato di Londra del 1718, e quindi a mantenere le leggi, i privilegi e le consuetudini del Regnum Sardiniae senza innovare nulla. Cosa che non impedì però, sia pure in un arco di tempo abbastanza ampio, di introdurre diverse riforme, compatibilmente con gli scarsi mezzi a disposizione e con l’esigenza di non creare attriti con la classe dirigente, col clero, e con la stessa popolazione, ormai in gran parte spagnolizzata.

Nelle istruzioni impartite al primo viceré piemontese, Filippo Guglielmo Pallavicino delle Frabose, barone di Saint Rémy, si raccomandava tra l’altro di non modificare gli stemmi araldici e di non imporre ai sardi l’uso della lingua italiana, che pochi conoscevano, tanto che, per parecchi decenni ancora, le lingue più usate continueranno ad essere il sardo e lo spagnolo; ai militari e ai funzionari piemontesi veniva invece imposto di parlare e scrivere in francese.

Vittorio Amedeo II abdicò nel 1730 in favore del figlio Carlo Emanuele III, il quale si ritrovò in mano un’isola straziata dalla crisi e dall’imperversare del banditismo. Il compito di stroncare la delinquenza fu affidato, nel 1735, al viceré Carlo Amedeo Giovan Battista San Martino d’Agliè, marchese di Rivarolo, che senza andare a studiare troppo le origini del fenomeno, girò in lungo e in largo per l’isola portando con sé la forca. Spietato nelle esecuzioni e impassibile nelle torture, la sua strategia era quella di impiccare i malviventi quando ce ne fosse la prova e, in assenza di conferme certe, impiccandoli lo stesso.

Il vice sovrano mandò in prigione circa 3000 persone e oltre 400 vennero giustiziate.

Ordinò poi che anche tutte le barbe più lunghe di un mese venissero tagliate, non solo perché occultavano i connotati, ma soprattutto perché di solito erano portate dai banditi. Pena: ancora il carcere.

Altre migliaia di delinquenti vennero invece arruolati nelle forze armate e obbligati a prestare servizio in Piemonte.

Il gesuita padre Giovanni Battista Vassallo acquisiva intanto notevoli benemerenze nell’educazione dei giovani, nell’insegnamento dell’italiano, e come fondatore, a Cagliari, del Conservatorio delle figlie della Provvidenza.

Nel complesso, nei primi trent’anni di dominazione sabauda, pur non essendo stata sostanzialmente modificata la struttura statuale dell’isola, si realizzarono sensibili progressi rendendo l’amministrazione più ordinata ed efficiente.

Rimase invece inalterato il sistema feudale, che gravava in maniera insopportabile sulle popolazioni rurali.

L’attività riformatrice si fece più vivace e particolare nel 1759, quando la Segreteria di Stato torinese per gli affari dell’isola venne affidata al conte Giovanni Battista Lorenzo Bogino, che aveva dato buona prova di sé nella modernizzazione della struttura amministrativa in Piemonte.

Tra le prime iniziative del Bogino, secondo il quale in Sardegna era maggiore la somma del bene sperabile che del male esistente, ci fu un tentativo, non pienamente riuscito, di migliorare le condizioni dell’insegnamento elementare e medio, affidandolo ai parroci e a religiosi appartenenti agli ordini degli Scolopi e dei Gesuiti. Migliori risultati si ottennero nel campo dell’istruzione superiore, dopo l’avviamento, a Cagliari, di una cattedra di chirurgia, tenuta dal piemontese Michele Plazza.

Più importante invece la rifondazione delle Università di Cagliari e Sassari, nel 1764 e nel 1765, dotate ciascuna di quattro facoltà, portate poco dopo a cinque (Teologia, Legge, Medicina, Filosofia e Chirurgia). Ciascun indirizzo di studi comprendeva diverse discipline, affidate a professori per lo più religiosi, fatti in parte venire appositamente dal Piemonte. Il Bogino dispose anche l’invio di parecchi libri, la costruzione di un apposito edificio che potesse ospitare l’Università cagliaritana, la fondazione della Reale Stamperia, e l’istituzione, sempre a Cagliari, dell’Archivio di Stato.

Particolare importanza ebbe in campo economico la riorganizzazione dei Monti frumentari (o granitici, in funzione dal XV al XVII secolo) che si proponevano di combattere l’usura che imperversava nelle campagne. L’ente aveva lo scopo di concedere ai contadini, ad un modesto interesse da pagarsi in natura al momento del raccolto, il grano necessario per la semina, in modo da sottrarli agli usurai e da incoraggiare l’agricoltura.

Col nuovo ordinamento del 1767 si stabiliva invece che ogni Monte dovesse avere una dotazione di grano prestabilita, e a questo fine, sui terreni baronali potevano essere effettuate le roadie, cioè, prestazioni di lavoro non retribuite, da svolgersi, col permesso della chiesa, nei giorni festivi, in maniera che i contadini potessero restituire il debito senza doversi sottrare dal lavoro settimanale nei propri campi.

La vigilanza sulla regolarità delle operazioni di prestito e di restituzione del grano era effettuata da giunte locali, composte da sacerdoti e da laici, e vigilate da giunte diocesane che facevano capo ad un organo collegiale centrale, presieduto dal viceré, e composto da autorità di primissimo piano, quali il reggente la Reale Cancelleria, l’intendente generale e le prime voci dei tre Stamenti. I Monti in seguito ebbero anche una dotazione in denaro, da prestare ai contadini che intendevano acquistare strumenti o animali da lavoro.

Nel periodo boginiano si ebbe un certo miglioramento anche nell’organizzazione e nel funzionamento della giustizia regia; in deplorevoli condizioni invece, e come sempre, la giustizia baronale, amministrata da giudici molto spesso ignoranti o corrotti.

La riforma del Bogino, tra le altre cose, aveva introdotto anche l’unificazione dei sistemi monetari del Regno di Sardegna, riorganizzato le carceri regie, sistemato e costruito torri costiere, regolato le acque torrentizie, incentivato la produzione del tabacco e del gelso, della polvere da sparo e delle saline.

Sotto Carlo Emanuele III, il 19 settembre 1772, venne attivato il primo Servizio Postale, e fu significativa anche la riforma dei “consigli comunitativi”, che si poneva come obiettivo quello di creare una classe dirigente locale, formata dai quattro ai sette consiglieri eletti con il cosiddetto “imbussolamento”, da contrapporre a quella feudale (che gestiva ancora interamente le ville).

Con Vittorio Amedeo III (1773) l’attività riformatrice si fece meno dinamica, probabilmente perché il nuovo sovrano licenziò il Bogino appena salito al trono, e piuttosto che ad altre innovazioni, si pensò a consolidare gli istituti creati nel periodo precedente, benché non avessero inciso in profondità nella vita sociale delle città e delle campagne, fatta eccezione per i Monti di soccorso.

Scarsi risultati pratici avevano avuto anche i ripetuti tentativi di incrementare le coltivazioni dei foraggi, degli olivi, dei gelsi, del cotone, delle patate e delle altre piante, nonché gli esperimenti intesi a migliorare le razze del bestiame. L’economia dell’isola continuava pertanto a basarsi quasi esclusivamente sulla cerealicoltura e sull’allevamento brado del bestiame, senza fare progressi.

Nelle campagne era sempre vivo il malcontento contro i feudatari e i loro agenti, sia perché esigevano tributi non previsti negli atti di infeudazione, sia per la pessima amministrazione della giustizia, che non aveva cessato di essere parziale. Non erano perciò rare le manifestazioni di insofferenza, che andarono moltiplicandosi negli ultimi decenni del secolo, e culminando con la cacciata dei piemontesi, condotti all’imbarco e obbligati a lasciare la Sardegna il 28 aprile 1794.

La morte di Vittorio Amedeo III, avvenuta il 14 ottobre del 1796, portò al trono sardo l’ascetico e religioso figlio quarantacinquenne Carlo Emanuele IV, sposato da ventun anni con Maria Clotilde dei Borboni francesi.

Nel 1798, dopo l’occupazione francese del Piemonte, la famiglia reale fu costretta a cedere tutti gli Stati posseduti fino ad allora nella penisola italiana, ad eccezione della Sardegna, e a lasciare Torino.

Rifugiatisi prima a Parma e poi a Firenze, nel marzo del 1799 giunsero a Cagliari bene accolti dalla popolazione. Al contrario, invece, il sovrano non si occuperà mai di migliorare veramente né l’aspetto cittadino e neppure i luoghi di rappresentanza, e il suo unico obiettivo sarà sempre quello di racimolare il denaro dei donativi con l’unico scopo di trasportarlo il prima possibile a Torino.

La Sardegna era ancora un’isola fortemente arretrata sia a livello economico che politico, e incapace di autodifendersi da eventuali incursioni ostili. Il lavoro degli ultimi viceré era stato di un’insufficienza disarmante, tanto che il re sabaudo dovette annunciare ulteriori e numerose riforme.

Carlo Emanuele IV, che si contraddistinse per la sua malattia (era preda di frequenti attacchi epilettici e di crisi nervose che diventavano ogni giorni più gravi), ordinò come primo suo atto di governo la concessione di un’ampia amnistia, che comprendeva anche i delitti politici, e dispose l’assegnazione ai prìncipi reali delle cariche più importanti. Durante il suo governo venne nominata una commissione incaricata di indagare sugli abusi feudali, ma anche disposto che nel frattempo i tributi venissero comunque pagati seguendo le vecchie normative. In concreto, quindi, nulla venne fatto per i sardi.

Intanto, mentre il contingente militare russo-austriaco si impegnava a liberare la città di Torino dall’oppressione, la protesta lanciata contro la privatizzazione degli Stati di Terraferma, appartenuti ai Savoia prima dell’allontanamento dal Piemonte, aveva dato i suoi frutti, tanto che, dopo un soggiorno di dieci mesi, Carlo Emanuele IV decide di lasciare l’isola, nel frattempo divenuta ancora più povera, per ritornare in patria.

Allo sbarco nel porto di Livorno, però, lo accolsero più problemi di prima, e come se non bastasse, nel 1802 una forte febbre tifoidea gli portò via la sua amata Maria Clotilde. Una tragedia che lo stravolse profondamente e che in quello stesso anno lo convinse ad abdicare in favore di suo fratello Vittorio Emanuele I, il quale, tuttavia, non prese possesso dei domini in Sardegna ma preferì affidarli a Carlo Felice, in qualità di viceré.

Carlo Felice di Savoia è stato, forse, uno dei peggiori, più sanguinari e pigri viceré di Sardegna, ma nonostante il quadro politico e sociale molto precario che lo accolse, tentò comunque di apportare alcune piccole migliorie allo sviluppo agricolo ed economico dell’isola.

Le iniziative del sovrano provarono a concretizzarsi con i progetti che favorivano la coltivazione degli ulivi, con l’istituzione di una Società Agraria ed Economica, e con la realizzazione di un ufficio per l’amministrazione delle miniere, dei boschi e delle selve. Incoraggiò attività manifatturiere creando sblocchi ai prodotti agricoli, al bestiame, e alla produzione del sale. Sovvenzionò gli studenti poveri dotandoli di borse di perfezionamento, creò una scuola popolare di disegno e di architettura, e progettò un orto botanico presso le due università sarde.

Nonostante gli sforzi, però, Carlo Felice rimane comunque un personaggio mediocre, accreditato più che altro per una notevole passione per il genere femminile che per la sua capacità politica. Ottuso e reazionario, il fatto che abbia promosso la realizzazione dell’arteria stradale, che seguiva le tracce di un’antica strada romana, e a cui ha attribuito il suo nome, non ne fa solo per questo un benefattore dell’isola. L’abrogazione, poi, della Carta de Logu arborense come legge generale del regno, a favore del nuovo Codice legislativo del 1827, non ne fa invece un sovrano illuminato.

Le rivolte antifeudali e gli abusi anche sotto il suo governo infatti non cessarono, e i problemi del popolo sardo restavano critici e difficili. I pesi maggiori continuavano a gravare sulle categorie legate alla terra, la quale sembrava essersi fatta più avara a causa degli arretrati sistemi di sfruttamento, dalla mancanza di capitali, della diminuita esportazione dei prodotti, che decretarono per questo anche il fallimento dei piani del sovrano.

L’episodio più increscioso avvenuto durante questi anni fu certamente la cospirazione ai danni del re Vittorio Emanuele I, orchestrata in una cascina nella zona di Palabanda, che si proponeva di attuare una nuova cacciata dei piemontesi. Di questo impulso rivoluzionario, vittima di Carlo Felice fu anche Vincenzo Sulis, il tribuno che aveva seguito gli agitatori nel loro progetto di insurrezione. Sfuggito ad un primo tentativo di processo, venne in seguito arrestato con l’accusa di aver ordito la congiura e condannato a una lunga detenzione.

Già reggente per l’abdicazione di Carlo Emanuele I, nel 1831, dopo la parentesi al trono di Carlo Felice (1821-1831), venne incoronato re di Sardegna Carlo Alberto Carignano, di Savoia d’adozione.

Il nuovo sovrano intraprese notevoli riforme, dall’iniziale riscatto dei feudi, sia pure a spese dei sardi (poiché nella suddivisione dei terreni comunali i provvedimenti non valsero a mutare neppure sensibilmente la situazione dell’isola, dove al fiscalismo dei feudatari si sostituì quello dello stato, talvolta non meno vessatorio), all’istituzione dei Cavalleggeri di Sardegna (o per meglio dire, i Carabinieri Reali). Per mantenere l’ordine pubblico sopravvissero invece le Compagnie Miliziane, a cui era affidato il servizio di ronda nelle strade, mentre ai barracelli veniva raccomandato ancora il servizio di guardia nelle campagne.

Durante la primavera del 1838, poi, la sua riforma più importante e aspettata fin dall’inizio della sua reggenza: l’abolizione del feudalesimo, introdotta nell’isola dai catalano-aragonesi nel 1324.

In Sardegna, intanto, andava facendosi sempre più pesante il regime assoluto stabilito in deroga alle leggi, ai privilegi e alle consuetudini del secolare Regnum Sardiniae, e per questo motivo fu accolta con molto interesse, certo non disgiunto da qualche preoccupazione, la notizia delle riforme concesse oltremare da diversi prìncipi italiani ai loro Stati nel 1847.

Ciò che si temeva era che la Sardegna, costituendo uno Stato a sé, potesse non godere delle riforme che Carlo Alberto aveva ed avrebbe concesso agli Stati di Terraferma.

La speranza dei sardi era quella che all’interno della lega doganale italiana fosse favorita la libertà commerciale, sia nelle importazioni che nelle esportazioni. Si confidava anche in una maggiore libertà di stampa, nella limitazione del potere ecclesiastico e di polizia.

Allo scopo di unificare i propri destini a quelli del principato del Piemonte, del ducato della Savoia e di Genova, e della contea di Nizza, si pensò quindi di nominare una commissione cagliaritana, formata da esponenti delle Corti del Parlamento Sardo, senza alcuna delega, rappresentativa stamentaria, e né tanto meno popolare.

Gli incaricati arrivarono a Genova il 26 novembre, e già durante la mattina del 29 vennero ricevuti a Torino da Carlo Alberto che, in risposta alla supplica letta da monsignor Emanuele Marongiu Nurra, assicurò la “perfetta fusione” della Sardegna con i Regi Stati di Terraferma.

Ciò significava la fine della statualità della Sardegna, del Parlamento Sardo e del viceré.

Al loro rientro nell’isola, i delegati guidati dal Nurra trovarono quindi un Regno di Sardegna caratterizzato non più da uno stato plurimo, ma unitario, con un unico parlamento, un’unica magistratura, con sede a Torino, e una diversa e più dura realtà: aggravamento fiscale e maggiore oppressione, tanto che lo stato d’assedio divenne sistema di governo.

Con la fusione si pensava di volare. Le cose andarono invece diversamente, benché, a partire dalle elezioni politiche della primavera del 1848, nel nuovo parlamento, detto “subalpino”, poté finalmente partecipare anche una pattuglia di poco più di una ventina di deputati sardi, che per la prima volta nella storia poteva realmente rappresentare gli interessi dell’isola.

Quella che si presentò a Torino era una delegazione formata da protagonisti della vita culturale, politica e intellettuale. Si trattava di uomini combattivi, animati dall’interesse per la Sardegna e convinti che in questa nuova formula costituzionale dello stato si sarebbero potuti garantire meglio i diritti dei sardi.

I nuovi deputati erano espressione di un mondo morale nuovo, il Parlamento Subalpino non era più il parlamento degli aristocratici, dei ceti privilegiati, ma era un’assemblea nella quale sedevano anche i mezzani, quindi esponenti del mondo rurale che, per la prima volta dopo secoli, potevano portare direttamente le proprie istanze al centro della politica statale.

Il 4 marzo 1848, a Torino, Carlo Alberto di Savoia promulgò il primo statuto costituzionale adottato dal nuovo Regno di Sardegna. La “Legge Fondamentale dello Stato chiamato Regno di Sardegna”, conosciuta più comunemente come Statuto Albertino, rimase in vigore fino al 31 dicembre 1947.

Il 26 marzo 1848 inizia ufficialmente il Risorgimento. L’Italia non era mai stata unita politicamente, ma i regni e i ducati che la formavano erano accomunati da un punto di vista culturale, religioso, linguistico, e in un certo senso anche economico.

L’egemonia austriaca era diventata soffocante e gli ideali di libertà e democrazia contro il dominio di una potenza straniera renderà più chiari gli obiettivi dei patrioti che, con una serie di eventi ideologici, politici, militari e sociali, intrecciandosi e contrastandosi, dal secolare frazionamento politico all’unità, dal dominio straniero all’indipendenza nazionale, dall’assolutismo monarchico allo stato liberale e costituzionale, riuniranno l’Italia sotto la dinastia dei Savoia.

Il Regno d’Italia verrà proclamato il 17 marzo 1861, con una legge regia a firma di Vittorio Emanuele II.

Non ci fu però mai un discorso solenne, e né tanto meno un annuncio ufficiale con il quale si comunicava il cambio di nome dello stato, da Regno di Sardegna a Regno d’Italia.

Vittorio Emanuele II continuava a sentirsi unicamente re di Sardegna, tanto che gli italiani appresero del passaggio solo il 18 marzo dalla stampa, quando cioè si ritrovarono fra le mani non più la Gazzetta Ufficiale del Regno di Sardegna, ma bensì quella del Regno d’Italia.

I manuali universitari di Diritto costituzionale recitano testualmente ancora così: “L’attuale Stato italiano non è altro che l’antico Regno di Sardegna ampliato nei suoi confini..”. (Francesco Cesare Casula).