La Torre dell’Elefante

Sentinella agli angoli di una cinta che solo in parte ha resistito ai secoli, la Torre dell’Elefante è uno dei lasciti della dominazione pisana e dell’ingegno trecentesco di Giovanni Capula.

Ad attirare l’attenzione su questa notevole opera architettonica, che troneggia su via Università e che si affaccia ancora sulla prospettiva del Golfo di Cagliari, è l’elefantino che la battezza: una scultura realizzata in pietra bianca dalle caratteristiche rotondeggianti.

Poggiato sopra un beccatello sagomato, infisso a circa otto metri d’altezza nella parte sud-occidentale della torre, il piccolo elefante, che si presenta senza zanne, che forse non ha mai nemmeno avuto, venne collocato in quella posizione durante la seconda metà del XVI secolo, in sostituzione di un precedente blocco di arenaria coevo probabilmente alla stessa torre, e nel quale vi era inciso, in modo rudimentale, una sorta di pachiderma che avrebbe dovuto simboleggiare la fedeltà al sommo dominatore, il Comune di Pisa, di cui era l’emblema, e a sua volta essere per Cagliari, la città conquistata, un auspicio di forza e longevità.

Collegata a quella del Leone da una cortina muraria intervallata da piccole strutture militari arrotondate e sporgenti, la Torre dell’Elefante venne edificata a partire dal 1307, nel momento in cui gli aragonesi iniziarono a minacciare il mar Mediterraneo e a puntare verso le coste della Sardegna.

Realizzata in conci calcarei di medie dimensioni e dalla tonalità bianco/giallastra, si lascia contemplare per i suoi blocchi di pietra perfettamente squadrati, levigati e sagomati, disposti in filari regolari con giunti di malta talmente sottili da far pensare che non siano uniti da leganti.

La parte basale è invece contraddistinta da elementi bugnati, gli stessi che ricorrono anche nei diversi punti del circuito murario dell’antica roccaforte ancora esistete. Non mancano, poi, alcuni inserti di spolia come cippi funerari di età romana, elementi sottratti verosimilmente dalle necropoli vicine.

Il paramento esterno della torre esibisce degli stemmi murati, a livelli diversi e a gruppi di quattro, che consentono di risalire, attraverso l’araldica, alle famiglie pisane che espressero i castellani di Castrum Calari negli anni in cui si effettuarono gli impegnativi e onerosi lavori.

Lo scudo di Pisa, in origine di color rosso pieno, è scolpito in posizione centrale (poiché era la città che governava), e il sottostante stemma di Cagliari (la città governata), caratterizzato da un castello chiuso a tre torri, merlato alla guelfa e murato, erano sempre presenti. A questi si accompagnavano, di volta in volta, gli emblemi dei due castellani che, dalla data di posa della sua prima pietra (1307) fino a quella del compimento dei lavori (1310), si sono alternati nella carica durante la costruzione della torre.

I due castellani, che venivano mandati da Pisa, appartenevano alle famiglie più importanti dell’aristocrazia commerciale, e venivano sostituiti ogni anno in modo che non venissero a crearsi interessi radicati nel territorio, garantendo quindi, all’interno della Repubblica di Pisa, una piena rappresentanza di tutta la nobiltà dedita al commercio.

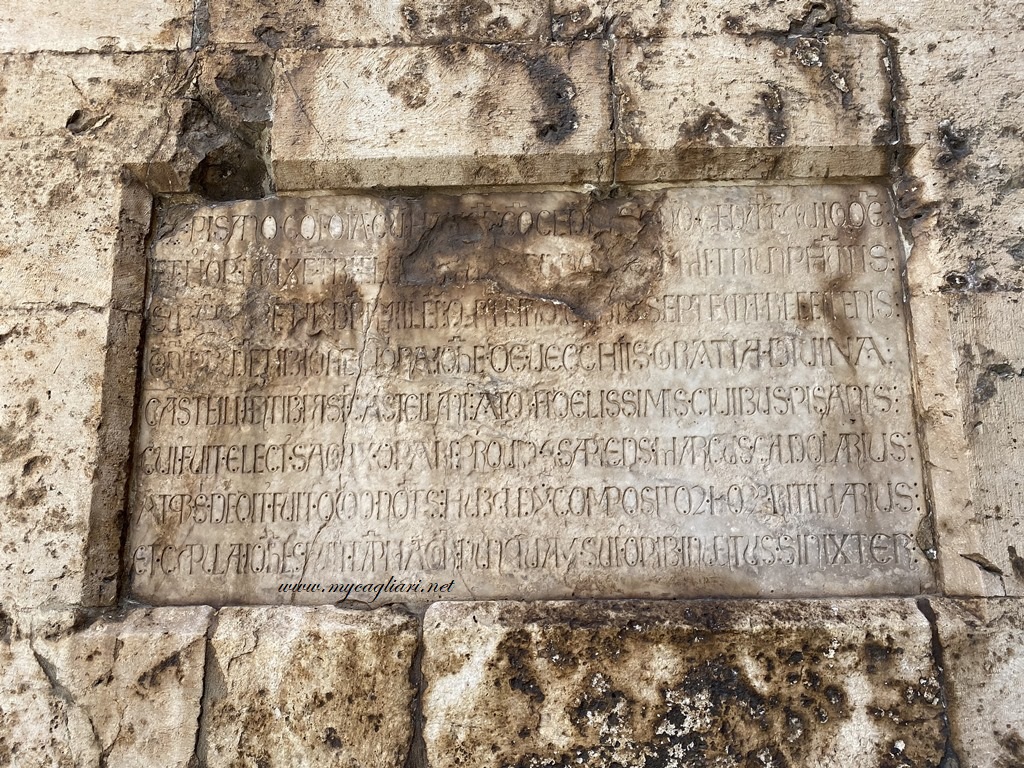

La Torre dell’Elefante conserva anche un’epigrafe che tramanda il nome dei magistrati cittadini in carica al tempo della sua costruzione, oltre a quello del magister Giovanni Capula, al quale si deve la direzione della fabbrica. Il cantiere di questa torre fu aperto qualche anno dopo rispetto a quello della Torre di San Pancrazio, “tra il 25 marzo e il 23 settembre dell’anno 1306”, e i castellani in carica quando iniziarono i lavori erano Giovanni Cinquina e Giovanni de Vecchi, attivi forse tra la primavera-estate del 1306 alla primavera-estate del 1307.

+ PISANO CO(mun)I O(mn)IA CV(m) HONO(r)E CO(n)CEDE(n)TE D(omi)NO CEDA(n)T (e)T VIGO(r)E /

ET H(oc) OP(us) MAX(im)E T(ur)RIS ELEPHA(n)TIS FV(n)D(atu)M IN NO(m)I(ne su)MMI

TRIVNPHA(n)TIS / SVB AN(nis) CVR(r)E(n)TIB(us) D(omi)NI MILLE(n)I(s) Q(ua)RTE INDICIO(n)IS

SEPTEM TRECENTENIS / D(omi)NI(s) PRVDE(n)TIB(us) IOH(ann)E CI(n)Q(ui)NA IOH(ann)E DE

VECCHIIS GRATIA DIVINA / CASTELLI E(xist)ENTIB(us) CAST(ri) CASTELLANI(s) ATQ(ue)

FIDELISSIMIS CIVIBVS PISANIS / CVI(us) FVIT ELECT(us) SAGAX OP(er)ARI(us) PROVID(us e)T

SAPIENS MARCVS CALDOLARIVS / ATQ(ue) S(ibi) DEDIT(us) FVIT ODO NOT(ariu)S HVBALDY

COMPOSITOR HOR(um) RITIMARIVS / ET CAPVLA IOH(ann)ES FVIT CAP(ut) MAGI(ste)R

NVNQVAM SVI(s) OP(ER)IB(us) INVENTVS SINIXTER

La traduzione di Emilio Belli, pur con qualche licenza, mira, come nel caso della Torre di San Pancrazio, a riproporre il ritmo e le strofe in rima dell’iscrizione originaria.

Al Comune pisano per grazia del Signore / si conceda ogni cosa con Gloria e con Onore. / E questa Torre dell’Elefante, opera elevata, / nell’indizione quarta fu fondata, / in nome dell’Eccelso Trionfatore / nel 1307, anno del Signore, / sotto Giovanni de Vecchi e Giovanni Cinquina / Signori e saggi, per volontà divina / di Castel di Castro castellani / e fidi assai ai cittadini pisani. / Cauto operaio della qual opera fu eletto / Marco Caldolario provvido e provetto / e dato gli fu come notaio Ubaldi Ottone poeta di questa ritmica iscrizione; / e ne fu capomastro Capula Giovanni: mai nelle sue opere accaddero malanni.

Caratterizzata da una pianta “a elle” iscrivibile in un rettangolo dalle dimensioni di 13(o 14)x16,50 metri, la Torre dell’Elefante si eleva per circa 35 metri dal lato meno in pendenza, e 42 metri dalla base poggiante su via Cammino Nuovo, marcando leggeri scarti di rastremazione verso l’alto. Un avancorpo si pronuncia poi, per circa tre metri, verso la parte destra del lato esterno, facendo in questo modo assumere alla struttura l’assetto planimetrico tipico delle tre principali torri pisane del Castello.

All’interno, gli impalcati lignei dei diversi piani, quattro più una terrazza comprensiva di una piccola struttura sommitale, sono collegati da ripide scale in legno e sostenuti da un’armatura di travi (in origine in legno di rovere, oggi di quercia) incastrate per un’estremità al muro frontale, e per l’altra poggiate su una travata maestra.

Quest’ultimo asse è costituito da tre travi di legno unite nel mezzo, dove poggiano, per ciascun impalcato, un montante verticale con base e capitello rozzamente lavorati. Le estremità delle travi secondarie sono sagomate in maniera elegante, mentre gli estremi degli incastri, corredati da una mensola di legno e una sottomensola di calcare, sono infissi nelle pareti perimetrali della struttura.

Dionigi Scano, tra il 1906 e il 1908, ebbe modo di ripristinare gli impalcati medievali, realizzati con legno di quercia, grazie alla scoperta di mensole, fori e porzioni di travi, elementi sagomati, interi sostegni longitudinali e montanti verticali originari.

Nei paramenti murari si aprono anche delle feritoie fortemente strombate, dotate di archivolto dal profilo semicircolare. Le aperture della torre, anche quattro per piano, sono rivolte verso sud-est e l’odierna via Università, verso sud-ovest in direzione piazza Yenne-piazza Matteotti, e verso nord-ovest, orientate verso il borgo di Stampace.

Il varco d’accesso è costituito da una serie di arcate a tutto sesto e da porzioni di volte a botte che delimitano uno spazio centrale scoperto. Il primo piano della torre, raggiungibile dal portale posto a circa 8 metri d’altezza, era destinato alle operazioni di apertura e chiusura delle doppie saracinesche ferrate, ancora visibili, che scorrevano, grazie all’ausilio di argani, funi e rulli metallici, lungo scanalature tuttora presenti. Il passaggio era protetto anche da tre portoni a doppia imposta muniti di cardini in pietra e in metallo.

Il sistema dei ballatoi a vista del periodo pisano era un mezzo di difesa utile in caso di conquista della torre da parte dei nemici. La struttura, che governava le saracinesche che permettevano l’accesso alla cittadella, se occupata dagli assalitori, poteva essere compromessa con il lancio delle fiaccole che, innestando un incendio, rendevano inaccessibili sia i piani in legno che il sistema di chiusura, senza però compromettere la muratura della torre.

Alla fine della dominazione pisana, con il mutare dei sistemi di attacco e di difesa, il lato aperto della torre che guardava verso il Castello venne tamponato. In tal modo gli antichi impalcati sparirono dalla vista, e la costruzione militare venne adibita in parte a magazzini per lo stoccaggio dei viveri, e in parte in abitazioni per i funzionari del regno.

Sotto il dominio spagnolo divenne invece luogo di espiazione e di tortura, e nel suo piazzale interno si eseguirono diverse sentenze capitali.

Con i Regi decreti del 1866 e 1867, che cancellarono Cagliari dall’elenco delle piazzeforti e dal novero delle fortificazioni del Regno d’Italia, la torre venne dismessa e passò al Regio demanio.

Dopo 600 anni dalla sua costruzione, il Ministero della Pubblica Istruzione ne commissionò il primo restauro di epoca civile e il suo consolidamento. I lavori furono eseguiti tra il 1906 e il 1908, e comportarono la sostituzione dei conci deteriorati con blocchi litici e mattoni, il ripristino delle mensole mancanti nel coronamento della torre, il rifacimento di parte delle strutture lignee, la realizzazione di scale e parapetti in legno, la rimozione degli intonaci e, soprattutto, della muratura che ne occultava l’interno. Fu eseguita anche la demolizione di diversi fabbricati sorti dopo la sua dismissione e la casamatta che in origine dava accesso alla torre, che soffocavano gli esterni del monumento sul lato di via Santa Croce. Durante il 1962 vennero infine demolite le merlature ottocentesche realizzate dal conte Boyl.

Le saracinesche della Torre dell’Elefante, che ancora si chiudevano sino alla metà del XIX secolo al segnale del coprifuoco, sono ora condannate ad eterna inerzia, ma formano ancora, con la maestà della bella torre, un tutto armonico che emana solenne vetustà.

La torre, si impone in pendenza nella parte bassa del borgo, e la porta sottostante mantiene ancora la funzione di ingresso al quartiere Castello. È tuttora visibile anche la caratteristica porta d’accesso archivoltata, con uno dei portoni originali, che, in tempi remoti, la notte o all’occorrenza veniva chiusa da due robuste saracinesche lignee con aculei finali e grosse catene d’ancoraggio.

Il 29 luglio del 1854 la Gazzetta Popolare riporta, fra le altre notizie, un articolo che racconta la rocambolesca fuga di sette detenuti dalle carceri reali della Torre dell’Elefante.

Approfittando della luna piena, in sette costruiscono una corda fatta di sacchi e di lenzuola, necessaria per calarsi dall’alto della loro cella. Quattro detenuti, i più giovani, riescono a far perdere subito le loro tracce, mentre un quinto viene catturato poiché rimasto ferito durante la discesa. Ha una frattura alla gamba e le sue urla richiamano il personale di guardia alla torre. Dei restanti due non vi è traccia.

Si pensa siano riusciti nella fuga, ma la testimonianza del fuggiasco catturato parla di loro come svaniti nel nulla.

La corda con la quale era avvenuta la fuga risultava tagliata alla sommità: forse qualcuno, magari un complice pentito, aveva dato un colpo di coltello al cavo artigianale causando la morte dei due uomini, che non erano certamente ragazzini, visto che il cronista del tempo si sofferma a descrivere il loro precario stato di salute e la non più verde età.

Per alcuni giorni resta il mistero del perché dei due, nell’immediato, non venga trovata nessuna traccia. Qualche tempo dopo però, il giornale si sofferma ancora sugli avvenimenti che, finalmente, portano al ritrovamento dei due detenuti scomparsi.

Il quotidiano racconta che i due carcerati, la sera del 28 luglio, si lanciano in un’impresa rischiosa per sfuggire alle ire di un loro compagno di detenzione, molto più giovane e agguerrito di loro.

I due anziani approfittano quindi dell’evasione di gruppo per unirsi all’impresa. Sono tuttavia ostacolati, oltre che dall’età, anche dalle catene che li tengono legati insieme alle caviglie.

Durante quella notte, sono alcuni padri Scolopi del sottostante convento a notare i movimenti sospetti nel loro cortile, all’interno del quale si affaccia uno dei lati della torre, e, sentendo il trambusto causato dalle cadute e dall’inseguimento, si offrono volontari per rintracciare i carcerati introvabili.

Solo la mattina dopo arriva la macabra scoperta.

Gli anziani fuggiaschi vengono ritrovati in un angolo nascosto del cortile, orribilmente sfigurati dalla caduta. I fuggitivi erano stati gli ultimi a stringere la corda, per calarsi lungo i trenta metri di vuoto che li avrebbe riportati in libertà, senza però aver fatto i conti con il destino che, silente, aspettava.

Un galeotto con il quale avevano avuto un violento diverbio si era accorto della fuga del gruppo e in lui era balenata immediatamente l’idea di una vendetta terribile. Aveva atteso pazientemente nel buio della torre-prigione che i due scavalcassero il parapetto per calarsi nell’oscurità. Poi, la sua mano, armata di un coltello, aveva posto fine alla fuga disperata degli uomini.

Da allora, in prossimità di ogni 28 luglio, un sibilo di vento pare porti un curioso rumore di catene e passi trascinati. Secondo una leggenda, sono gli spiriti dei due anziani carcerati che girovagano ancora senza pace per le strade del quartiere Castello, in prossimità della Torre dell’Elefante, vestiti con abiti ottocenteschi logori e consunti.

Camminano senza meta alla ricerca di fantomatiche chiavi, necessarie per aprire i ceppi da carcerato che hanno alle caviglie e che li potrebbe liberare dalle catene, pesanti e rumorose, che ancora li lega in maniera indissolubile.